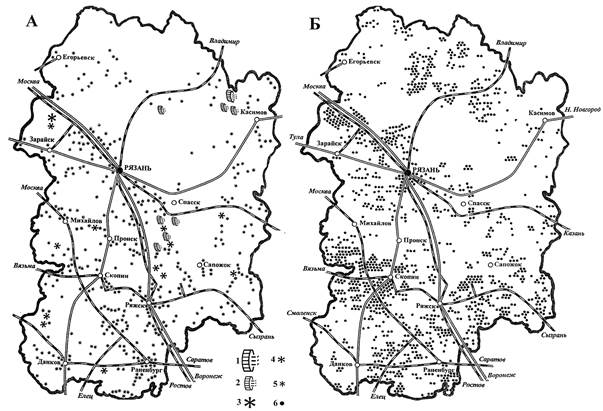

Размещение ветряных и водяных мельниц Рязанской губернии (первая половина XX в.)

Примечание. Перечень уездов приведен в порядке убывания числа мельниц.

Согласно представленным данным, в губернии всего насчитывалось 1648 мельниц (1258 ветряных и 390 водяных). При анализе аспектов размещения и концентрации силовых мукомольных агрегатов прослеживается и подтверждается прямая корреляционная связь специализации сельского хозяйства с дифференциацией историко-географических частей региона.

В Степной южной стороне при доминировании зерновых уездов (почти 66 % всей пашни губернии) насчитывалось 1250 водяных и ветряных мельниц, или свыше 76 % их общего количества.

В Мещерской северной («заокской») стороне нечерноземные почвы и мелкоконтурность пахотных земель определили малолюдный тип сельских поселений с их преимущественной концентрацией на незаболоченных участках (район Великих озер, Спас-Клепики, Тума, Касимов, Елатьма). Сами населенные пункты группировались на песчаных возвышениях, что позволяло избежать подтоплений в половодье (в период «большой воды» водяные мельницы не работали). Комплекс лимитирующих факторов предопределял «оазисный», или «очаговый», тип расселения, зерноводства и соответственно, размещения мукомольных мельниц.

На фоне разительных контрастов между югом и севером региона правобережная Рязанская сторона характеризовалась «переходными» показателями концентрации мельниц. В сравнении с Мещерой таксон отличался более плотным заселением и смешанной специализацией хозяйства (с высокой долей торговли и промыслов). Кроме того, эта территория использовалась для транзитной перевозки хлеба из южных губерний в столичные центры Российской империи (г. Санкт-Петербург, Москва).

Рис. 2. География гидравлической (А) и ветряной (Б) энергетики Рязанской губернии (по состоянию на конец XIX начало XX века)

Именно по территории Рязанской стороны проходила главная «хлебная артерия» – «транспортно-инфраструктурный жгут», состоящий из железных дорог, сухопутных имперских трактов, внутренневодных маршрутов (р. Ока), основных центров хранения и переработки зерна. Показательно, всего в Рязанской и Степной стороне функционировала 321 водяная мельница (более 82 % общего числа водяных мельниц в губернии).

Суммарная мощность мельниц разных видов в пределах Рязанской губернии составляла 37 357 кВт: 54,5 % на ветряных агрегатах и 45,5 % на гидроэнергетических установках. Таким образом, гидроустановки, количественно уступая ветряным агрегатам более чем в 3 раза, имели потенциал установленной мощности всего на 17 % ниже. Важен и другой вывод: прямое соответствие концентрации мощности мельниц хозяйственной специализации историко-географических частей региона: 27 844 кВт мощности всех мельниц было сосредоточено в уездах Степной стороны (74,5 %).

Совокупность природных и социально-экономических факторов определяет возможность многокритериального зонирования территории региона по концентрации ветряных и водяных мельниц в XIX в. (рис. 3).

Первая условная зона локализована в пределах Мещерской стороны (36 % площади и с концентрацией 29 % населения губернии). Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляла 30 % (16 % урожая ржи по губернии), что предопределяло невысокую концентрацию предприятий по первичной обработке зерновых культур: 157 ветряных мельниц и 73 водяные.

Суммарная мощность мукомольных силовых агрегатов была определена в 5123 кВт, а финансовая ценность их эксплуатации оценена в 75 тыс. руб. серебром в год (доля по губернии – 13,7 %). Социально-экономические факторы в зоне признаны определяющими в размещении мельниц, что обусловило «очаговый» характер их локализации.

Вторая условная зона включала Рязанскую сторону и северную часть Степной стороны, охватывая 23 % площади и 25,4 % населения губернии. В зоне доля пашни составляла пропорцию 1:5 (от доли по губернии), где получали до 23 % урожая зерновых. Суммарная мощность 329 ветряных и 90 водяных мельниц составляла 9950 кВт (24,4 % показателя по губернии). Финансовая ценность эксплуатации мельниц достигала почти 148 тыс. руб. серебром в год (доля по губернии – 27 %).

Транспортно-географическое положение второй зоны изначально предопределило доминирование речного транспорта в вывозе зерна. С конца XIX в. основной грузооборот продукции мукомольного производства перешел к железнодорожному транспорту, получившему широкое развитие в этот период. В обоих случаях наблюдалась «привязка» концентрации мельниц к транспортным «жгутам», центрам торговли хлебом и перевалочным базам, что определило линейный характер их пространственной локализации (транспортная сеть, р. Ока, сложившаяся система расселения).

Третья условная зона – Степная сторона – охватывала свыше 41 % площади губернии, где проживало почти 39 % всего населения. Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий превышала 54 % губернского показателя. Здесь выращивалось до 61 % валового урожая зерна губернии.

Читайте также:

История развития демографии Китая

В древних исторических хрониках указывается, что на территории Китая первые учеты («переписи») населения осуществлялись в царстве Чжоу в 788 году до н.э. и в царстве Чу в 589 году до н.э. такие учеты населения проводились сравнительно регулярно после образования централизованного государства. За пе ...

Природные условия и ресурсы

Основная часть территории расположена в пределах Индо-Гангской низменности и Деканского плоскогорья. Полезные ископаемые Индии значительны и разнообразны. Основные залежи расположены на северо-востоке страны. Здесь находятся крупнейшие железорудные, каменноугольные бассейны, месторождения марганцев ...

Регионы Италии

Эмилия-Романья Долина, окаймляющая Апеннины, получила свое название от Via Emilia, прямой римской дороги, которая пересекает ее от Пьяченцы до Римини и вдоль которой расположены основные города региона. Романья расположена к югу и востоку от Болоньи. В регионе к востоку от Феррары занимаются выращи ...

Главное меню

- Главная

- Австралийский Союз

- География населения мира

- Крупнейшие озера мира

- Природный комплекс

- Водные ресурсы России

- Каспийское море

- География