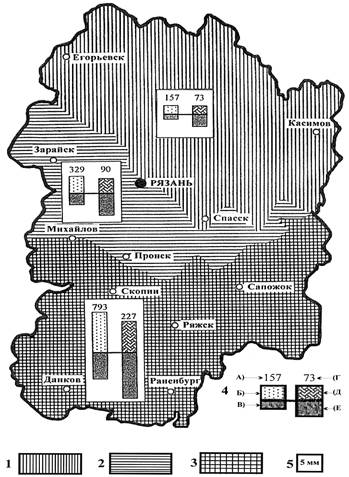

Размещение ветряных и водяных мельниц Рязанской губернии (первая половина XX в.)

Благоприятные предпосылки природно-ресурсного и хозяйственного характера предопределили широкое развитие мукомольной отрасли, насчитывавшей 1020 ветряных и водяных мельниц суммарной мощностью 22,6 тыс. кВт (60 % общего потенциала по всей губернии). Финансовая ценность их эксплуатации составляла почти 326 тыс. руб. серебром в год, или свыше 59 % данного показателя по губернии.

Территория занимала выгодное транспортно-географическое положение на пересечении транзитных путей и торговли хлебом в масштабе всей страны.

Рис. 3. Зонирование Рязанской губернии по концентрации ветряных и водяных мельниц (XIX в.) 1. Мещерская сторона. 2. Рязанская сторона. 3. Степная сторона

Специфика зоны изначально предопределила значимость гужевого и частично речного вида транспорта, а со второй половины XIX в. – железнодорожного.

Важно отметить географическую привязку мельниц к транспортным артериям и перевалочным базам хлебной торговли, исторически сложившейся системе расселения с доминированием зерновой специализации земледелия, что обусловило ареально-узловой характер пространственной локализации и концентрации мельниц (транспортная сеть, р. Проня и ее притоки).

Использование ветряных и водяных мельниц в Рязанской (губернии) области (первая половина XX в.). В начале XX века уровень «машинизации» сельскохозяйственного производства в России несколько повысился, но не удовлетворял значительно возросшие потребности. Так, по состоянию на 1905 г. только 39 % крестьянских хозяйств Рязанской губернии пользовались машинным способом обработки продуктов земледелия [12.С.59,98]. Поэтому в начале века (1905 г.), ветряные и водяные мельницы сохранили свою высокую хозяйственную значимость (табл. 2).

Таблица 2

Количество мельниц в Рязанской губернии (1860–1922 гг.), единиц

|

Вид мельниц |

1860 |

1905 |

1915 |

1922 |

|

Ветряные |

1258 |

1262 |

974 |

702 |

|

Водяные |

390 |

320 |

313 |

288 |

|

Тепловые |

– |

46 |

233 |

346 |

В условиях доминирующей трехпольной системы земледелия и роста населения производитель реально мог выжить только за счет экстенсивного наращивания посевных площадей. Однако после отмены крепостного права крестьяне потеряли значительную часть обрабатываемой земли, а последующие события только усугубили ситуацию: «После проведения железных дорог, изменения цен на хлеб и землю усилилось обеднение населения» (1893 г.) [4.С.7]. В результате с 1895–1900 гг. по 1909–1913 гг. обеспеченность населения хлебом собственного производства из расчета на душу населения сократилась на 32,3 %. Поэтому не случайно, а вполне закономерно, что в целом за период 1887–1913 гг. в губернии увеличивалась доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий (на 10,6 %).

При этом важно обратить внимание на следующую закономерность: за рассматриваемый период посевные площади выросли не только и даже не столько за счет роста посевного клина под потребительской рожью. Низкие цены на хлеб и малоземелье вынуждали крестьян искать эффективные источники накопления капитала для выкупа земли, что вело к росту доли пашни под рыночно ориентированные культуры (картофель, овес, гречиха и др.). Снижение объема экспорта российского зерна и его дешевизна после мирового кризиса в 1894 г. способствовали развитию крахмалопаточных и винокуренных заводов. В результате доля пашни под рожью в губернии уменьшилась с 51 % в 1897 г. до 41 % в 1903 г. [11.С.51,71].

Одновременно, рост населения как объективный фактор определял закономерное перераспределение структуры сельхозугодий региона. Согласно расчетам В.К. Яцунского, численность населения увеличилась на 65 % за период 1867–1905 гг.: с 1438 тыс. человек до 2128 тыс. человек.

И как результат, с 1905 г. вновь наблюдается рост доли запашного клина под рожью до показателя 46,7 % площади с/х угодий.

Таким образом, рост населения предельно обострил проблему недостатка пашни, что вынуждало крестьян сокращать посевы овса и увеличивать площади под потребительской рожью; получила развитие практика передачи земли помещиками в аренду сельским общинам. В годы Столыпинской аграрной реформы большую часть этой земли выкупили сельские товаропроизводители через Крестьянский банк и его филиалы на местах. Основная часть приобретенной земли использовалась под посевы потребительской ржи, занявшей уже в 1913 г. до 55 % всей пашни губернии.

Читайте также:

Анализ динамики добычи и потребления углеводородного сырья

Россия, в которой проживает 2,8% населения и которая занимает 12,8% территории нашей планеты, располагает значительными в мировом масштабе природными ресурсами углеводородного сырья (таблица 1) [7]. Таблица 1 - Ресурсы основных энергоносителей и источников углеводородного сырья в России Вид углевод ...

Охраняемые территории

Национальный парк Центральная Амазония входит в Всемирное наследие ЮНЕСКО с 2000 года (расширен вдвое в 2003 году), его площадь составляет 6 млн га. Создан этот национальный парк в 1980 году, входит в границы биосферного резервата, созданного в 2001 году). Здесь имеются: гигантская тектоническая вп ...

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство развито в южных районах страны, тогда как на обширных северных территориях распространено лишь оленеводство, охота и рыболовство. Наиболее важными сельскохозяйственными районами являются центральная Канада и Степные провинции, причем они имеют различную специализацию. Центральная ...

Главное меню

- Главная

- Австралийский Союз

- География населения мира

- Крупнейшие озера мира

- Природный комплекс

- Водные ресурсы России

- Каспийское море

- География